Stellen Sie sich vor: Sie haben Ihr Dach sorgfältig gedämmt, neue Fenster eingebaut, und doch bildet sich nach einem Winter Schimmel an der Decke. Die Ursache? Nicht die Dämmung, sondern eine falsch installierte Dampfbremse oder eine Dampfsperre, die mehr Schaden anrichtet als Nutzen bringt. Tatsächlich sind 78 % aller Feuchteschäden im Dachbereich auf fehlerhafte Installationen dieser Baustoffe zurückzuführen - nicht auf schlechte Dämmung oder undichte Dächer. Die Lösung liegt nicht darin, einfach mehr Folie zu verlegen, sondern die richtige Art an der richtigen Stelle einzusetzen.

Was ist eigentlich eine Dampfbremse - und was eine Dampfsperre?

Beide Baustoffe dienen dem Feuchteschutz, aber sie arbeiten völlig unterschiedlich. Eine Dampfsperre ist wie eine absolute Barriere: Sie lässt praktisch keinen Wasserdampf durch. Ihr sd-Wert - also die wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke - liegt bei mindestens 1.500 Metern. Das bedeutet: Sie ist so dicht wie eine Plastikfolie, die Sie um einen Topf wickeln würden. Sie wird meist aus Polyethylen oder Aluminiumlaminate hergestellt und ist ideal für extreme Feuchtigkeitsbelastungen - aber nur, wenn sie perfekt verlegt ist.

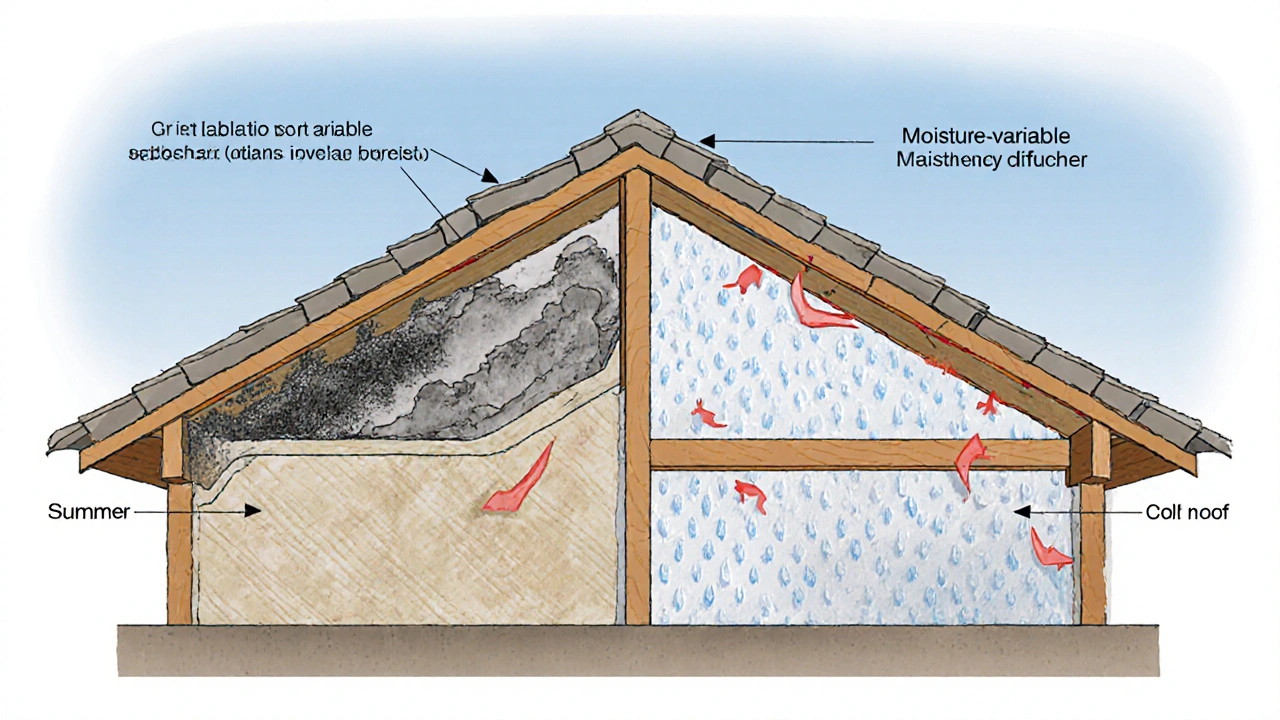

Eine Dampfbremse hingegen ist ein smarter Mittelweg. Ihr sd-Wert liegt zwischen 0,5 und 1.500 Metern. Sie lässt etwas Dampf durch - aber nur so viel, dass die Konstruktion nicht überlastet wird. Im Winter verhindert sie, dass Feuchtigkeit aus der warmen Wohnung in die kalte Dachkonstruktion zieht. Im Sommer, wenn es draußen feuchter ist, wird sie durchlässig, damit eingedrungene Feuchtigkeit wieder abtrocknen kann. Das ist kein Zufall - moderne Dampfbremsen sind feuchteadaptiv. Sie reagieren auf die Luftfeuchtigkeit, wie ein Atmender, der sich an das Wetter anpasst.

Wo genau gehört die Dampfbremse hin - und warum ist das so wichtig?

Die Position ist entscheidend. Beide Materialien - Dampfbremse wie Dampfsperre - gehören immer auf der warmen Seite der Dämmung, also raumseitig. Das ist nicht nur eine Empfehlung, das ist eine physikalische Notwendigkeit. Warum? Weil warme Luft mehr Feuchtigkeit halten kann als kalte. Wenn warme, feuchte Luft aus dem Wohnraum in die kalte Dachkonstruktion zieht, kühlt sie ab und gibt ihre Feuchtigkeit als Kondenswasser ab. Das Wasser sammelt sich in der Dämmung, macht sie nass, und sie verliert ihre Isolierwirkung. Langfristig faulen Holzträger, wächst Schimmel, und die Bausubstanz wird zerstört.

Wenn Sie die Dampfbremse falsch herum einbauen - also auf der kalten Seite - wird das Problem nur noch schlimmer. Die Feuchtigkeit bleibt eingeschlossen, trocknet nicht mehr ab, und der Schimmel hat freie Bahn. In 78 % der dokumentierten Schadensfälle war genau das der Grund: die falsche Lage. Es ist wie ein Regenschirm, den man nach innen trägt: Er schützt nicht, er macht alles nass.

Warum Dampfsperren oft mehr schaden als nützen

Dampfsperren klingen erst mal wie die perfekte Lösung: absolut dicht, kein Dampf kann durch. Doch genau das ist ihr größter Nachteil. Wenn Sie eine Dampfsperre einbauen, müssen Sie alles perfekt machen - jede Naht, jede Öffnung, jede Dichtung. Ein einziger kleiner Riss, ein nicht verklebter Anschluss an eine Steckdose, ein Loch durch einen Nagel - und schon kann Feuchtigkeit eindringen und bleibt gefangen. Keine Luftzirkulation, keine Trocknung. Das Ergebnis: Feuchtigkeit sammelt sich in der Konstruktion, und Sie merken es erst, wenn der Schimmel schon wächst.

Die Deutsche Gesellschaft für Holzbau sagt es klar: Bei Holzkonstruktionen ist eine Dampfsperre fast immer eine schlechte Wahl. Holz muss atmen. Es nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab - das ist normal. Eine Dampfsperre unterbindet diesen natürlichen Prozess. Eine feuchtevariable Dampfbremse hingegen ermöglicht es dem Holz, sich selbst zu regulieren. Sie ist nicht perfekt dicht - aber sie ist sicherer.

Die Zukunft: Feuchtevariable Dampfbremsen sind der Standard

Der Markt verändert sich schnell. Vor fünf Jahren war die Dampfsperre noch die Standardlösung. Heute ist sie die Ausnahme. Laut dem Baustoffreport 2023 haben feuchtevariable Dampfbremsen bereits 62 % Marktanteil - und bis 2025 sollen es 75 % sein. Warum? Weil sie intelligent sind. Produkte wie Rockwool’s Safe Plus passen ihren Diffusionswiderstand automatisch an: Bei niedriger Luftfeuchtigkeit (z. B. im Sommer) haben sie einen sd-Wert von nur 100 Metern - sie atmen. Bei hoher Luftfeuchtigkeit (im Winter) steigt er auf 1.500 Meter - sie blockieren. Sie reagieren wie eine Haut, nicht wie eine Mauer.

Und die Politik folgt. Das Bundesministerium für Wohnen plant mit der EnEV 2025 eine explizite Empfehlung für feuchtevariable Systeme in allen Neubauten. Das ist kein Zufall. Diese Systeme reduzieren Schadensrisiken, senken Reparaturkosten und machen Dämmung wirklich langfristig effektiv. Wer heute eine Dampfsperre einbaut, baut in die Vergangenheit. Wer eine feuchtevariable Dampfbremse nimmt, baut in die Zukunft.

So installieren Sie eine Dampfbremse richtig - sieben Schritte

Es reicht nicht, das Material zu kaufen. Die Installation ist der entscheidende Faktor. Hier ist, was wirklich zählt:

- Wählen Sie die richtige Dampfbremse. Für Holzkonstruktionen, Innendämmung oder Sanierungen: immer feuchtevariable. Für sehr trockene Räume oder technische Gebäude: klassische Dampfbremse. Dampfsperre nur in Ausnahmefällen - und nur mit Experten.

- Legen Sie sie raumseitig auf. Direkt auf die Dachsparren oder Wandunterkonstruktion, bevor die Dämmung kommt. Keine Ausnahmen.

- Verlegen Sie sie ohne Risse. Keine Löcher, keine Nägel durch die Folie. Wenn Sie Bohren müssen, schneiden Sie die Folie, legen Sie sie wieder über den Anschluss und kleben Sie mit speziellem Dampfbremse-Klebeband ab.

- Überlappen Sie die Bahnen mindestens 10 cm. Und zwar immer in Richtung des Dachgefälles - nicht quer. So läuft eventuell eindringende Feuchtigkeit ab, statt sich zu sammeln.

- Verkleben Sie alle Nähte mit speziellem Klebeband. Kein normales Klebeband, kein Isolierband. Nur speziell dafür zugelassene Produkte, wie z. B. pro clima Intello Klebeband oder Siga Klebeband.

- Schließen Sie alle Durchführungen ab. Rohre, Kabel, Fenster, Lüftungsleitungen - alles muss luftdicht angeschlossen sein. Hier entstehen 80 % der Schäden.

- Prüfen Sie die Luftdichtheit. Nutzen Sie einen Blower-Door-Test, wenn möglich. Wenn nicht: Beleuchten Sie die Folie von außen mit einer starken Lampe im Dunkeln - jeder Luftstrom zeigt sich als Lichtfleck.

Ein Fehler bei Schritt 6 kann alles zunichtemachen. Deshalb: Wenn Sie unsicher sind, holen Sie sich einen Profi. Die meisten Handwerker brauchen drei bis fünf Projekte, bis sie die Installation perfekt beherrschen.

Was Sie sonst noch tun müssen - Dampfbremse allein reicht nicht

Ein häufiger Irrtum: Wenn ich eine Dampfbremse habe, muss ich nicht mehr lüften. Falsch. Die Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit in die Wand zieht - aber sie verhindert nicht, dass die Luft im Zimmer feucht wird. Wenn Sie dauerhaft duschen, kochen, waschen und nicht lüften, steigt die Luftfeuchtigkeit auf 70 % und mehr. Dann bildet sich Schimmel an den kalten Wänden - unabhängig von der Dampfbremse.

Regelmäßiges Lüften ist immer noch die einfachste und billigste Methode, Schimmel zu verhindern. Täglich mindestens drei Mal stoßlüften - 5 bis 10 Minuten pro Raum. In Bädern und Küchen noch häufiger. Eine mechanische Lüftungsanlage ist ideal, aber nicht verpflichtend. Die Kombination aus richtiger Dampfbremse + regelmäßiges Lüften = Schimmelfreiheit.

Und: Warten Sie mit der Verlegung, bis die Bauteile trocken sind. Wenn Sie eine Dampfsperre oder Dampfbremse auf feuchtem Holz oder frisch verputzten Wänden anbringen, wird die Feuchtigkeit eingeschlossen. Dann wächst Schimmel von innen - und Sie merken es erst, wenn es zu spät ist.

Was kostet das - und lohnt sich der Aufwand?

Eine klassische Dampfbremse kostet zwischen 2 und 4 Euro pro Quadratmeter. Eine feuchtevariable Dampfbremse liegt bei 5 bis 8 Euro. Das klingt teuer - aber im Vergleich zu einer Schimmelbeseitigung, die 5.000 bis 20.000 Euro kosten kann, ist es ein kleiner Preis. Und wenn Sie selbst bauen: Die Zeit, die Sie in die korrekte Verlegung investieren, spart Ihnen später Jahre des Ärgers, Gesundheitsrisiken und hohe Reparaturkosten.

Der beste Investitionsschutz ist nicht die billigste Folie - sondern die intelligenteste. Feuchtevariable Dampfbremsen sind heute nicht mehr ein Luxus, sondern die Standardlösung für dauerhaft trockene, gesunde und energieeffiziente Gebäude.

Kann ich eine Dampfsperre einfach durch eine Dampfbremse ersetzen?

Ja, das ist in den meisten Fällen sogar empfehlenswert. Eine feuchtevariable Dampfbremse bietet den gleichen oder sogar besseren Schutz, ohne das Risiko einer vollständigen Feuchtigkeitsabschottung. Wenn Ihre bestehende Dampfsperre beschädigt ist oder Sie eine Sanierung planen, ist der Wechsel zur Dampfbremse die sicherere und langfristig günstigere Wahl.

Wann brauche ich überhaupt keine Dampfbremse?

In sehr trockenen Räumen wie Trockenräumen, Lagerräumen oder bei Außenwanddämmung mit offener Konstruktion (z. B. Holzrahmen mit mineralischer Dämmung und atmungsaktiver Außenhaut) kann auf eine Dampfbremse verzichtet werden. Aber: Wenn Sie nicht sicher sind, installieren Sie eine - das Risiko ist größer als der Nutzen, sie wegzulassen.

Ist eine Dampfbremse auch bei Innendämmung nötig?

Ja, besonders bei Innendämmung ist sie unerlässlich. Die kalte Außenwand wird durch die Dämmung von innen isoliert - das bedeutet, die Wandoberfläche bleibt kalt. Ohne Dampfbremse zieht die warme Raumluft ihre Feuchtigkeit dorthin, wo sie kondensiert. Eine feuchtevariable Dampfbremse ist hier die einzige sichere Lösung, um Schimmel zu verhindern.

Was passiert, wenn ich die Dampfbremse nicht verklebe?

Wenn die Nähte nicht luftdicht verklebt sind, kann Feuchtigkeit durch die Lücken in die Konstruktion ziehen - genau wie bei einer Dampfsperre. Die Dampfbremse verliert dann ihre Funktion. Selbst die intelligenteste Folie hilft nichts, wenn sie nicht dicht ist. Verkleben ist kein Extra, es ist Pflicht.

Warum sind feuchtevariable Dampfbremsen teurer?

Weil sie aus mehreren Schichten bestehen - meist einer atmungsaktiven Membran mit einem feuchteempfindlichen Polymer. Diese Technologie passt sich dynamisch an. Es ist kein einfaches Polyethylen, sondern ein smartes Material, das wie eine Haut reagiert. Die höhere Kosten amortisieren sich durch weniger Schäden, längere Haltbarkeit und geringere Versicherungsrisiken.

Geschrieben von David Loidolt

Zeige alle Beiträge von: David Loidolt